八角镇人民调解工作指南

一、调解场所纪律

1.双方当事人及调解参与人必须遵守调解场所纪律,维护调解秩序,服从调解人员指挥。不得高声喧哗、吵闹,不得随意走动及有影响、扰乱调解秩序的行为,发言、陈述和辩论需经调解员许可。

2.双方当事人、委托代理人陈述事实必须如实反映事实真相,不得用污言秽语谩骂和进行人身攻击。当事人一方陈述时另一方不得打岔,未经调解员许可双方当事人不得随意离开调解场所。

3.旁听人员不经允许不得录音、录像或摄影,不得随意走动,不得发言、提问,不得鼓掌、喧哗、哄闹或实施其它妨害调解活动的行为。

4.对于不遵守调解场所纪律的行为,调解员有权制止或责令相关人员退出调解场所。情节严重的,可以报请有关部门给予罚款或者拘留。构成犯罪的,依法追究刑事责任。

二、纠纷当事人在调解活动中的权利和义务

1.纠纷当事人享有以下权利:

(1)自主决定接受、不接受或者终止调解。

(2)要求有关调解人员回避。

(3)不受压制强迫,表达真实意愿,提出合理要求。

(4)自愿达成调解协议。

2.纠纷当事人承担下列义务:

(1)如实陈述纠纷事实,不得提供虚假证明材料。

(2)遵守调解规则。

(3)不得加剧纠纷、激化矛盾。

(4)自觉履行人民调解协议。

三、人民调解工作纪律及工作原则

1.人民调解工作纪律

(1)不得徇私舞弊,有意偏袒一方。

(2)不得侮辱、体罚当事人。

(3)不得向当事人索取、收受财物或者谋取其它不正当利益。

(4)不得泄露当事人的个人隐私、商业机密。

2.人民调解工作原则

(1)在当事人自愿、平等的基础上进行调解。

(2)不违背法律、法规和国家政策的相关规定。

(3)尊重当事人权利的原则,不得因调解而阻止当事人依法通过仲裁、行政、司法等途径维护自己的权利。

四、人民调解委员会工作制度

1.例会制度:一般每月召开一次,由人民调解委员会主任主持,全体工作人员参加。会议内容主要是分析研究人民调解工作的形势,总结上月工作情况,安排部署下月工作,传达上级对人民调解工作的指示和工作安排等。

2.学习制度:一般每月学习一次,由人民调解委员会主任或副主任主持,全体工作人员参加。会议内容主要是学习党的路线、方针、政策和国家法律法规,以及调解业务知识、交流工作经验等。

3.请示报告制度:每月结合工作小结向村(居)委会汇报工作,遇到疑难、重大纠纷及时向镇司法所报告,并采取应急措施平息纠纷。

4.排查制度:人民调解委员会要定期或不定期深入到本辖区走访、排查纠纷情况,对于已经解决的纠纷,人民调解委员会委员要定期回访,了解处理事件的动态,以利于巩固调解成果。

5.回访制度:人民调解委员会主持调解达成协议后要适时回访了解调解效果和质量,检查调解协议的履行情况,巩固调解成果。

6.登记归档制度:对于来信、来访办理的各项业务要及时进行登记,做到事事有登记,件件有落实。已经调解的纠纷要建好台账,逐件登记,资料齐全,并做好案卷的归档保存工作。

7.回避制度:在调处矛盾纠纷中具有以下情形之一的调解人员、记录员应当自行回避或经当事人申请回避,以保证调解结果的公正有效:(1)纠纷当事人的近亲属;(2)与该纠纷的处理结果有利害关系;(3)与纠纷当事人有其他关系,可能影响纠纷公正处理。

8.集体调解工作制度:对于涉及面较广、影响面较大情况复杂的矛盾纠纷,要联合有关部门共同协作,相互配合,完成协调任务。

9.检查评比制度:人民调解委员会对调解员的工作情况要定期检查,发现好的做法要及时总结推广,发现问题要及时纠正。同时,年终要做好调解员工作的总结评比及表彰奖励。

10.纠纷办结制度:调解纠纷一般在两个月内办结,情况复杂或有其他特殊情况的,争取三个月内结案。

五、纠纷受理范围

1.受理的范围:

人民调解委员会受理发生在自然人之间、自然人与法人或者其他组织之间涉及人身、财产权益的下列纠纷:

(1)婚姻、家庭、继承、邻里关系、合同债务、房屋宅基地、人身损害赔偿等纠纷;

(2)劳动、医疗拆迁、物业管理、交通事故、环境污染等纠纷;

(3)人民法院、人民检察院、公安机关和其他机关委托适宜调解的纠纷;

(4)其他可以以人民调解方式解决的纠纷。

2.不受理犯围:

(1)法律、法规明确规定由有关部门管辖处理的;

(2)人民法院已经受理或正在审判的;

(3)一方当事人不同意调解的;

(4)已经构成犯罪或构成违反治安管理处罚行为的;

(5)已经申请基层人民政府处理或处理完毕的;

(6)其它不属于人民调解受理范围的。

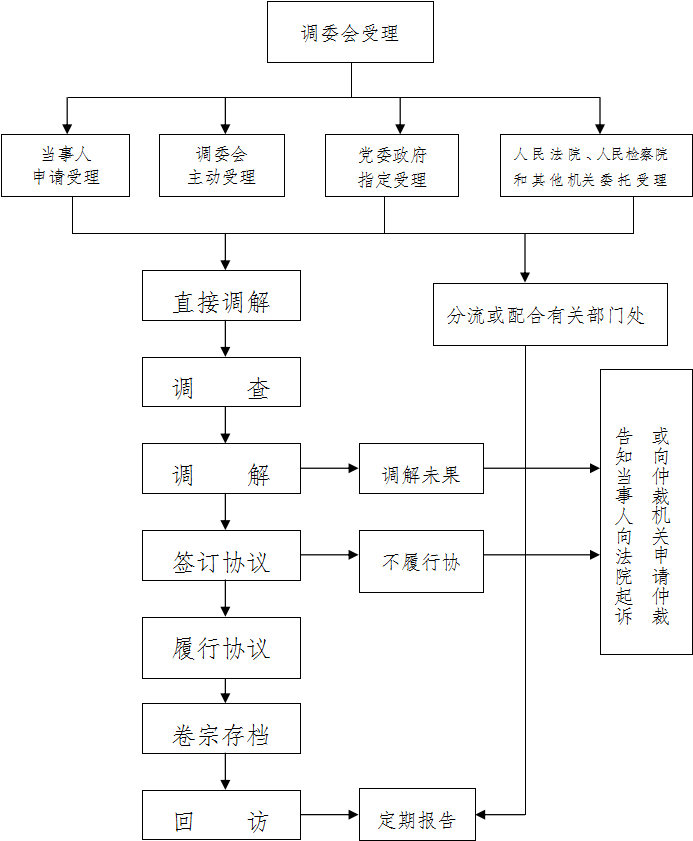

六、人民调解委员会工作流程图

滇公网安备53230102000556号

滇公网安备53230102000556号